スーパーマーケットの袋詰めをする台ってサッカー台という名前があるようです。

サッカーボールのサッカーじゃあありません。sack=袋、sacker=袋詰めする人、という意味なのだとか。

日本語でも、”指サック”は聞いたことがありますし、何より”リュックサック”でよく使っている言葉でした。リュックサックの意味とか考えたことなかった。

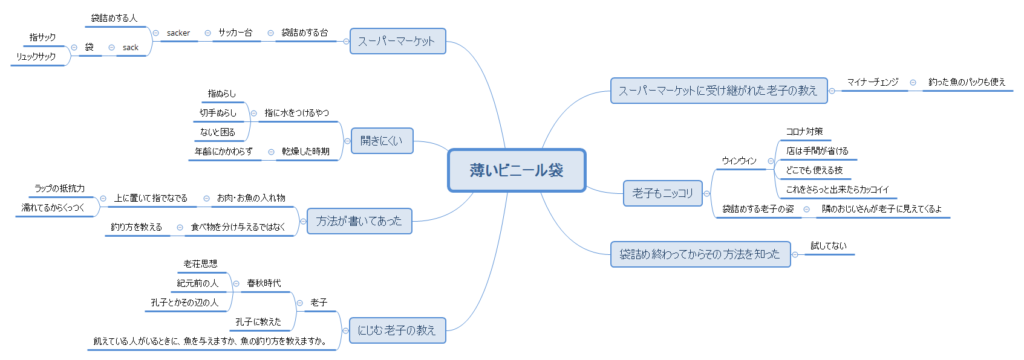

薄手のビニール袋の話

そんなサッカー台にある薄手のビニール袋ですが、スベスベと滑らかでとても良い触り心地です。ミシン目からビッと切り取るのも、慣れれば心地よい。

しかし、どうにも乾燥する時期になると開けにくくなります。

年齢? 潤いが足りない?

いやいや、季節でしょう。乾燥乾燥!

そう、年齢にかかわらず、この時期は何度となく指をこすり合わせても、なかなか開けられなかったりします。

夏は開けられます。

指ぬらし。

そんな季節に大活躍をするのが、指に水をつけるあのスポンジ。

切手ぬらしたり指ぬらしたりと大活躍なのですが、通っているスーパーには置いてないのですよね。前はあったのですが、コロナのせいかもしれません。

とはいえ、指先がつるつるつるつる滑るたびに、もどかしい気持ちになるのは仕方のないことです。

が、

解決策が書いてあった!

ロール状に巻いてあるビニール袋すぐ下に、ラミネート加工された用紙を見つけたので、のぞき込んでみたのです。

なになに、ビニール口を簡単に開ける方法……。なんだって!?

そこには写真付きでこんなカンジに説明がなされていました(著作権とか肖像権とか怖いので写真は撮りません)

- パック詰めされた肉や魚を用意します。

- 包装してあるラップの上に薄いビニール袋を置きます。

- 指ですすーっとなぞります。

するといとも簡単に口が開くのだと。

しゅ、しゅごい……!!

ラップって静電気が発生しやすいし、指に吸いつく触り心地なのでそれを利用したのか、はたまた冷凍食品の結露を利用したのか。

原理は推測でしかありませんが、そんなところだと思います。

なんともはや、いい方法を教えてもらった。と、そこで頭の中で声がしました。

脳裡にちらつく老子の背中

老子。

紀元前、古代中国の春秋時代に生きたと言われる諸子百家の一人。

うろ覚えですが、孔子とかその辺の人です。孔子に教えたこともあるんですって! 授業で習った覚えはあるけど詳しくは覚えていません。

だけど残された言葉は、ようく覚えています。

『飢えている人がいるときに、魚を与えますか、魚の釣り方を教えますか』

……調べてみたらちょっと違った。

ま、まぁ、意味するところは大体同じでしょう。

意訳『お腹すいた人に魚を分けてあげるだけじゃあ、クレクレ人間を生み出しかねないから、自活する方法を教えてあげなさい。そしたら勝手に生きてくれてこっちには迷惑が掛からないでしょう?』

え、違う? そうかなぁ。

スーパーマーケットに受け継がれた教え

凄いと思ったのは、二六〇〇年とか二七〇〇年とか、それ以上経っている世の中の、こんな日常の隅っこで、その人の息吹を感じたことです。

スーパーの人が老子を意識したのか、言葉を意識したのか、それともコロナ対策として考えた結果だったのかは分かりません。

しかし、まさかサッカー台でそんなことを考えるとは思いもしませんもの。

しかもこの教え、マイナーチェンジしているんです。

釣った魚をパック詰めにして、そのラップまで使えっていうんだから。

Win-winの構図に老子もニッコリ

ビニール袋の開け方を説明書きにすることによるお店側のメリットとしては、

- 接触感染予防になる

- スポンジの水を毎日取り換える手間が省ける

などが考えられます。いや、パッと思いついただけです。さらに、お客さん目線で見ると、

- これから先、どこで買い物をするにしても使える小技を得る

- この小技を知ることで、周囲に尊敬の目を向けられる可能性もアリ

なのですよね。ふと目に入った隣のおじいさんが、さらっとコレやってたらカッコイイって思います。やってみたいとも思うし。

そのおじいさんはきっと老子です。老子が何歳まで生きた人なのか知りませんし、もしかたら若かったかもしれませんが、隣でパック詰めの魚の上にビニール置いて指でなぞっている人がいれば、それはきっと老子なのです。

うっすら微笑んでいるところをイメージしてみてください。

めっちゃ現代を楽しんでそう。

まとめ

- 薄手のビニール袋は、釣った魚の包装ラップで開ける。

- 日常の中に格言とか見出すと結構楽しい。

というところでしょうか。こんなまとめはいらんな。

脳みそトロトロになった? 今回はこの辺で! 次回はあの辺で!

ちなみに、ぬこじゃむは袋詰めを終えてからこの小技を知ったので、まだ試していません。

もし試してみてうまくできなければ、

うまく出来るまで練習すればうまくできると思います!(真理)

コメント投稿